Studie zur dezentralen Energieversorgung für die Landwirtschaft und den ländlichen Raum

Forschung aktuell

Im Auftrag des Sächsischen Landesamts für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie LfULG untersuchten die Fraunhofer-Institute IKTS und IVI die Voraussetzungen und Möglichkeiten für eine erweiterte dezentrale Erzeugung, Wandlung, Speicherung und Verteilung erneuerbarer Energien im ländlichen Raum. Landwirtschaftliche Betriebe spielten hierbei eine zentrale Rolle, denn sie verfügen in der Regel über ein großes Potenzial an wichtigen Ressourcen wie Biomasse, Dach- und Freilandflächen für Photovoltaik- und Windkraftanlagen sowie eine Anbindung an Strom- und ggf. Gasnetze. Die Studie wurde in enger Abstimmung mit einem Fachbeirat aus Wirtschaft und Wissenschaft erstellt.

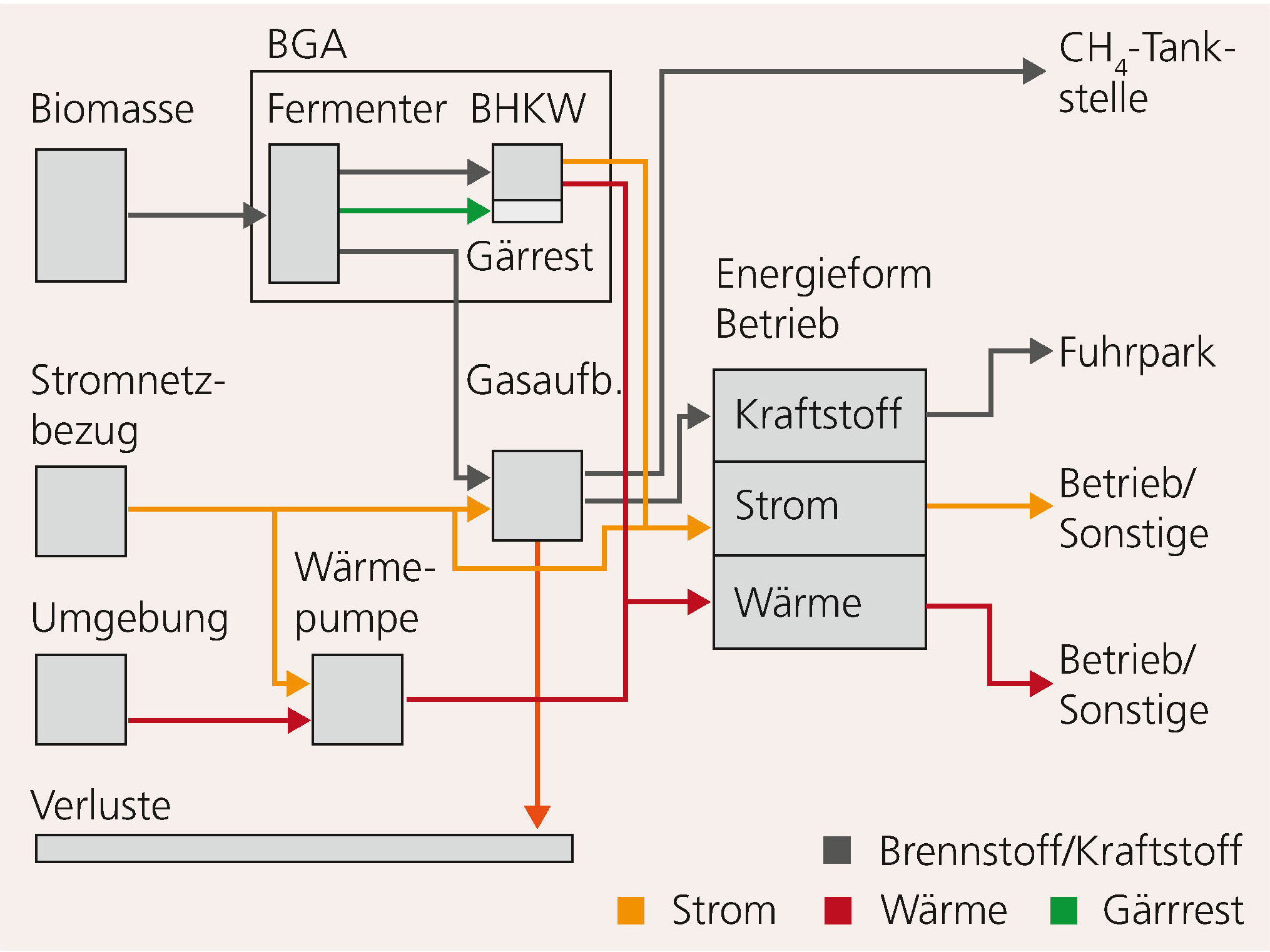

Zunächst wurden verfügbare Technologien zur Erzeugung, Wandlung, Speicherung und Aufbereitung von erneuerbarer Energie recherchiert sowie die betrieblichen Voraussetzungen zum Einsatz dieser erfasst. Hieraus ließen sich acht geeignete Verfahrensansätze als Schlüsseltechnologien identifizieren. Acht sächsische Landwirtschaftsunternehmen unterschiedlicher Struktur und Größe wurden anhand einer Auswahlmatrix ausgewählt und der Einsatz der identifizierten Schlüsseltechnologien in diesen Betrieben simuliert. Die jeweiligen Jahresflüsse von Energie und Energieträgern, welche intern im Betrieb und extern im ländlichen Raum zur Verfügung stehen, wurden sowohl für den Ist-Zustand (ohne Schlüsseltechnologie) als auch für den Soll-Zustand (mit Schlüsseltechnologie) bilanziert und in Energieflussdiagrammen (Bild 1) visualisiert. Daraus wurden die jeweils auftretenden CO2-Emissionen abgeleitet sowie die Energie-Gestehungskosten für die einzelnen Verfahrensbeispiele berechnet. In einem weiteren Schritt wurden aus den Detailbetrachtungen drei besonders vielversprechende Technologiepfade ausgewählt und diese jeweils einem Beispielunternehmen für eine weitergehende Bewertung zugeordnet. Diese Technologiepfade sind:

1. Wasserstoff-Produktion als Systemdienstleistung

Das Technologiekonzept basiert auf dem Ausbau der Photovoltaik auf Marginalflächen. Die zu leistende externe Energiebereitstellung soll im netzdienlichen Betrieb entweder Strom direkt einspeisen oder in Zeiträumen mit erhöhter Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien den PV-Strom zur Wasserstoffgewinnung nutzen. Die geplante Anlagengröße auf einer weiterhin landwirtschaftlich zu nutzenden Fläche und das flexible Geschäftsmodell, das sich an Erzeugung und Bedarf im Gesamtnetz orientiert, stellen einen Neuwert mit starkem Modellcharakter dar.

2. Methan-Einspeisung in das Hochdruckgasnetz

Die kontinuierliche Bereitstellung von aufbereitetem Methan bietet eine Handlungsoption für bestehende Biogasanlagen, um über das Erdgasnetz sowohl lokale als auch überregionale Nutzer zu erreichen und damit wirkungsvoll Erdgas zu ersetzen.

3. Stromspeicherung und -management mittels Lithiumfreier Batterie

Die Einführung eines stationären Batteriespeichers auf Basis der umweltschonenden Na/NiCl2-Technologie wurde durch die dynamische Simulation von Strombedarf und erneuerbarer Stromproduktion theoretisch realisiert.

Fazit

Die ausgewählten Technologiepfade bieten Lösungsansätze für eine resilientere, netzdienliche und zunehmend stärker defossilisierte Wirtschaft durch den Einsatz neuer Technologien, die Anpassung an landwirtschaftliche Produktionsabläufe und die Reflexion infrastruktureller Gegebenheiten.

Gefördert durch