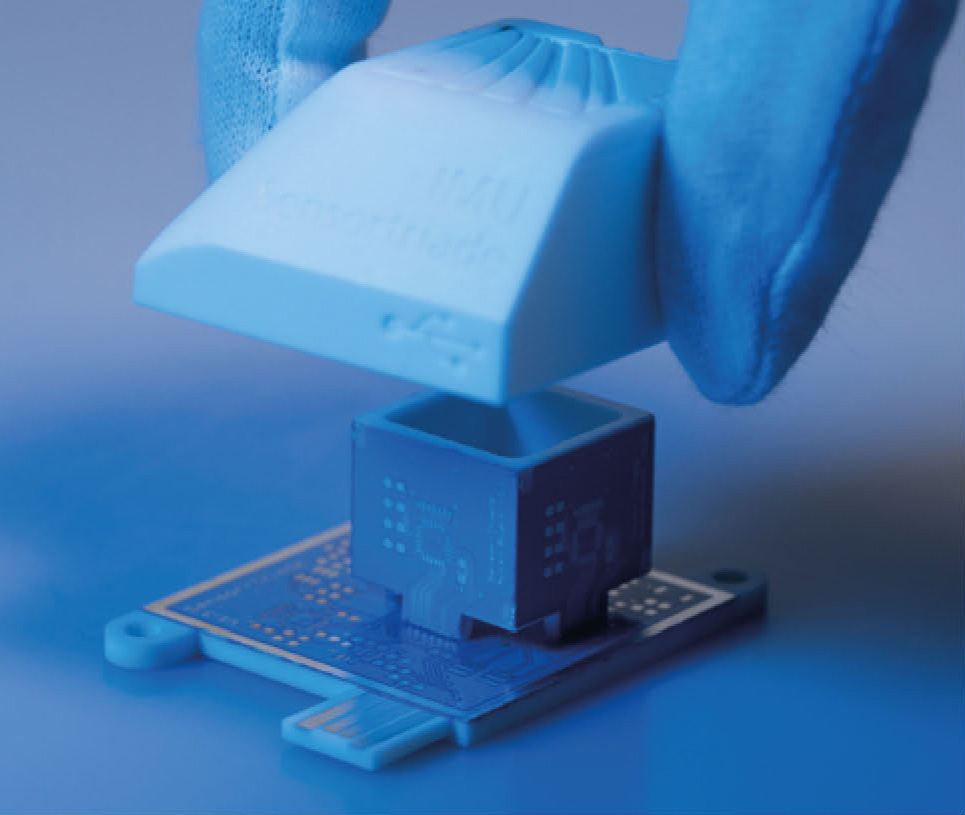

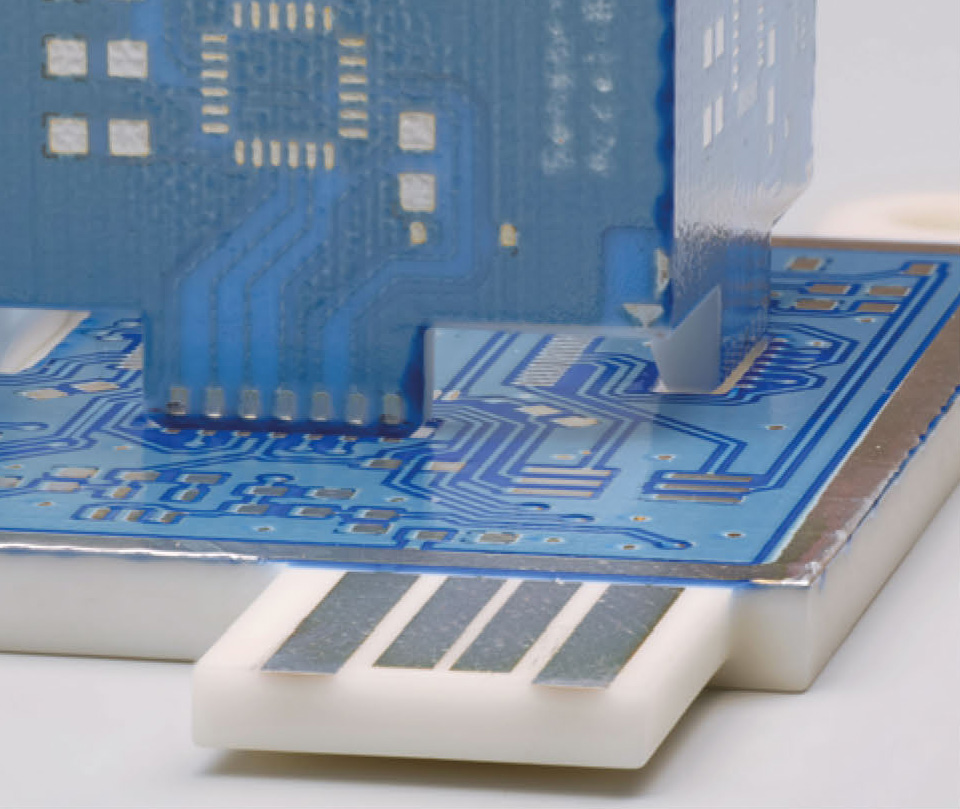

Geometrisch hochkomplexe keramische Sensorsysteme (Sensortriade)

Forschung aktuell

Sensorik unter harschen Umgebungsbedingungen

Die zentralen Aufgabenstellungen in der Sensorik sind die Überwachung von Zustandsgrößen, die Konvertierung von Sensorsignalen und deren Verarbeitung sowie die Kommunikation mit übergeordneten Systemen. Hierfür ist eine an die Messaufgabe angepasste Hardware erforderlich. Diese besteht meist aus Sensorelement, Substratträger sowie einem Housing. Harsche Umgebungsbedingungen mit hohen thermischen, chemischen und/oder mechanischen Belastungen sind in nahezu allen Bereichen der Industrie eine Herausforderung. Hierbei kommen hochintegrierte sensorische Systeme mit metallischen oder polymeren Komponenten an ihre Grenzen und erschweren eine echtzeitbasierte Datenerfassung. Funktionalisierte 3D-Keramikkomponenten dagegen erfüllen die Anforderungen hinsichtlich Robustheit, Miniaturisierung und Zuverlässigkeit. Durch die gezielte Werkstoffauswahl und Kombination aus additiver Fertigung und Dickschichttechnologie vereinen sie Vorzüge, wie chemische und thermische Beständigkeit, hohe Härte, geringe Dichte oder bestimmte biologische Eigenschaften erstmals mit hochkomplexen Geometrien.

Additive Fertigung keramischer Komponenten

Additive Fertigungsverfahren ermöglichen es, geometrisch hochkomplexe und funktionalisierte Strukturen herzustellen, die sich mit konventionellen Fertigungsverfahren nicht oder nur aufwendig realisieren lassen. Damit sind diese Verfahren gerade für die harten und schwer zu bearbeitenden keramischen Werkstoffe ein »Game Changer«. Die werkzeugfreie Formgebung erlaubt die Fertigung individualisierter Einzelstücke oder Kleinserien sowie schnelle Iterationszyklen in Entwicklungsprozessen. Zudem wird nahezu nur das Material verbraucht, das tatsächlich benötigt wird.

Funktionalisierung mittels Dickschichttechnik

Die keramischen Komponenten werden mittels Dickschichttechnik funktionalisiert, indem pastöse Werkstoffe in einem Druckverfahren auf die Oberfläche von Substraten appliziert werden. Für die Funktionalisierung stehen sowohl Leiterzugmaterialien, Isolatoren als auch Funktionspasten zu Verfügung, die aufgedruckt und anschließend gesintert werden. Danach ist eine Bestückung mit weiteren Bauelementen oder Sensoren möglich, deren Montage in der Regel auf den Leiterbahnen erfolgt. Für die elektrische Kontaktierung der gesamten Komponente werden typische Verfahren aus der Aufbau- und Verbindungstechnik (AVT) eingesetzt:

- Löten mit Weichloten und Hartloten

- Drahtbonden mit Aluminium- oder Kupferdrähten

- Sintermontage: Montage von Leistungshalbleitern auf Basis von Nano-Silber-Pasten

- Drahtschweißen für Hochtemperaturanwendungen

Sensortriade

Innerhalb des Fraunhofer-internen Projekts »Sensortriade« entwickelt das Fraunhofer IKTS gemeinsam mit dem Fraunhofer ENAS in Chemnitz hochrobuste Sensorsysteme, mit denen die Lage- und Positionsbestimmung in drei Dimensionen möglich ist. Bisher wurden die hochpräzisen MEMS-Sensoren aus dem ENAS auf polymeren PCBs zu eindimensionalen Sensorsystemen aufgebaut und anschließend miteinander gekoppelt. Innerhalb der neuartigen patentierten Sensorsysteme erfolgt die Montage der Sensoren und Bauelemente direkt auf dem mit Leiterbahnen funktionalisierten keramischen Substrat, das infolge der additiven Fertigung orthogonal zueinander ausgerichtete Bereiche aufweist. Durch den Verzicht auf polymere Substrate kann der Platzbedarf sowie die Messunsicherheit infolge thermischer Spannungen signifikant reduziert werden.

Die symbiotische Kombination der zwei modernen keramischen Technologien »additive Fertigung« sowie »Funktionalisierung keramischer Komponenten mittels Dickschichttechnik« in einem zweistufigen Prozess ermöglicht bisher nicht erreichbare hochkomplexe Substrat-, Sensor- und Gehäusevarianten. Diese wiederum bieten Ansätze für optimierte Messverfahren für Anwendungen in harschen Umgebungsbedingungen.